2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

콘크리트 중성화에 관한 문의..

안녕하세요. 이곳 협회 게시물을 통해 얻은 정보들을 종합해보자면,

-콘크리트표면에 수분이 직접 접촉하거나

콘크리트 내부에 수분이 침투한다고 하여 즉각적인 철근 부식으로 이어지는 것은 아니다

-준공 이후 외기가 콘크리트에 작용하면서 pH가 낮아지며 중성화가 철근의 심도까지 다다르면

비로소 부식이 시작된다

-그 수분이 우수(빗물)일 경우에는 그것의 산성 때문에 콘크리트와 접촉시 중성화를 가속 시킬 수 있고 철근 부식의 원인이 될 수 있다

정도인것 같습니다.

그래서 콘크리트 벽체의 균열이나, 누수등에 대한 답변들을 보면 빗물이 "장기적"으로 콘크리트의 중성화와 철근 부식을 일으킬 수 있으니 이리저리 잘 보수하라는 취지의 내용들을 볼 수 있었습니다.

그런데 과연 이 "장기적" 이라는 기간이 어느 정도인지 궁금합니다.

찾아보면 피복의 두께로 콘크리트 의 수명을 구하는 공식은 볼 수 있었습니다. 10mm=10년 20mm = 25년 이런식이었는데.. 그렇다면 거기에 빗물에 노출 되어있다는 변수가 추가된다면 얼마나 연한이 줄어드느냐를 가늠 할 수 있나요?

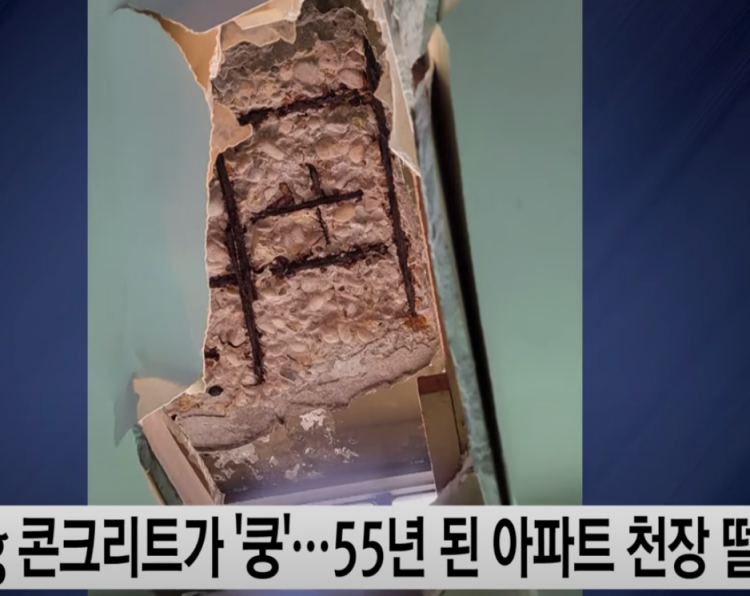

보셨는지 모르겠지만 며칠전에 좀 이슈가 되었던, 용산지역의 공동주택 세대 내부 천장에서 콘크리트 덩어리가 Pop-out 되어 떨어진 사고가 있었습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=6Beqvf_s76M

이경우에는 꼭 빗물의 영향이라기 보다는 피복두께가 부족한 상태에서 중성화가 많이 진행되었기 때문에 내구연한이 다하여 부식이 되었을 수 도 있겠습니다만,

만약, 어떠한 주택의 외부에 직접 드러나있는 옥상 슬라브층이 얼마나 "장기적" 으로 빗물에 노출되고 내부로 침습이 되어야 콘크리트가 덩어리째 팝아웃될정도로 철근 부식이 진행될까..를 생각해본다면,

그 옥상의 누수가 유의미한 철근부식과 그로인해 발생하는 안전사고로 귀결될때 까지 걸리는 그 "장기적" 이라는 시간 개념은 통상적으로 어느정도의 기간이라고 이해 하면 될까요?

수개월, 수년, 십수년, 몇십년... 대강 어림잡았을때 어디에 해당할까요?

대개의 경우 적어 주신 피복두께에 따른 내구연한과 일치를 합니다.

문제는 균열인데요. 균열이 적절한 시기에 보수가 되지 않는다면, 약 10~15년이면 수명 한계에 도달하게 됩니다.

다만 그럼에도 불구하고 그 기간이 지난 건물이 쉽게 무너지지 않는 것은...

가. 건물 전체가 동시에 망가진 것은 아니며

나. 무너질 정도의 외력 (강풍, 강설, 지진)이 동시에 작동할 확률이 높지 않고,

다. 건물에서 급격한 하중의 변화가 있는 경우가 드물기 때문입니다.

예를 들어 삼풍백화점도, 옥상 냉각탑의 인위적 이동이 없었다면 그 많은 인명피해가 없었을 것입니다. 물론 그대로 두어도 언젠가는 무너졌겠지만...

이렇게 되면 이미 "적절한 시기" 를 놓치고 슬라브 콘크리트의 중성화가 이미 많이 진행되어 수명한계에 가까이 접근 해버린 뒤가 되는 것은 아닐까요? 눈에 보이는 천장 누수가 없더라도 내시경 카메라로 미리미리 점검을 하는 습관을 들여야 하는 걸까.. 하는 생각이 들기도 합니다.

라는 부분을 제가 좀 잘못 이해 한것인가.. 싶은데

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=43052

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=16882

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=34144

등등 슬라브 균열관련 문의 답변들을 보면

- 천장 균열은 안전성과 무관하다, 보수하지 않아도 무방하다

- 슬라브에는 흔하게 균열이 발생하기도 한다.

-슬라브의 균열폭의 허용기준은 벽체보다 다소 관대하게 적용된다

같은 정보들을 볼 수 있었습니다. 그렇다면

-천정 구조체의 균열은 흔히 발생할 수 있고 통상 보수가 불필요하다, 다만 그 균열을 통해 누수가 진행되고 그것이 확인 된 경우, 그것을 방치할 시에는 구조체의 수명 한계를 상당히 단축시킬 수 있으므로 적절하게 보수 되어야 한다.

정도로 이해하면 될까요?

만약 그렇다면 본문 뉴스에 나온 넓은 면적의 콘크리트 가 팝아웃 되는 사고도

부족한 피복두께+ 현저히 노후화 된 구조체 + 외력의 작용 등이 겹쳐서 생긴 것이지

천장에 균열이 어느 정도 존재 한다고 해서 반드시 미래에 그런 사고가 생길것이다 라고 결론짓는 것은 다소

상당한 비약이 되는 것인지요?

슬라브의 균열은 항상 존재하는 것이라고 봐도 무리가 없습니다. 문제는 옥상층 슬라브에서 방수의 문제로 인해, 그 균열을 통한 누수가 생길 경우인 것이고요.

예로 들어 주신 경우는 피복두께의 현저한 부족 때문으로 보입니다.